Die rückläufige Entwicklung der Gebrauchsmusteranmeldungen wurde erfreulicherweise im Jahr 2023 gebrochen: Mit 9.709 Anmeldungen gingen 2,5 % mehr Anmeldungen beim DPMA ein als 2022. Die Zunahme ist auf die höhere Nachfrage aus dem Ausland, insbesondere aus China, zurückzuführen. Wie Patente schützen Gebrauchsmuster technische Erfindungen. Im Gegensatz zum Patent werden diese allerdings vor der Eintragung nicht auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft. Dadurch ist der Gebrauchsmusterschutz einfacher, schneller und kostengünstiger zu erlangen als ein Patentschutz, was für viele Anmelder und Anmelderinnen attraktiv ist.

Fast alle Sektoren wiesen steigende Anmeldezahlen auf. Rückläufig waren der Sektor „Sonstige Gebiete“ für Möbel und Spiele (-4,8 %) und die Anmeldungen in „Sonstige Gebiete“ für das Bauwesen (-3,2 %). 75,1 % der Gebrauchsmusteranmeldungen wurden über die elektronischen Dienste des DPMA eingereicht, ein Anstieg von 1,7 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

Im Jahr 2023 gingen insgesamt 9.709 Gebrauchsmusteranmeldungen beim DPMA ein (2022: 9.470): Dies entspricht einem Anstieg von 2,5 %. Aus Patentanmeldungen wurden 966 Gebrauchsmusteranmeldungen abgezweigt. Unter einer Abzweigungsanmeldung versteht man eine selbstständige Gebrauchsmusteranmeldung, für die der Anmeldetag einer früheren Patentanmeldung beansprucht wird.

Ähnlich wie im Patentbereich konnten wir mit 1.056 Anmeldungen im Technologiefeld „Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie“ dieses Jahr einen besonders starken Anstieg beobachten (+24.8 %). Hier ist die fortschreitende Digitalisierung sicherlich die treibende Kraft für die gestiegenen Anmeldezahlen. Im zweitstärksten Technologiefeld „Transport“ wurden 906 Anmeldungen eingereicht. Im Bereich Medizintechnik (Instrumente) konnten wir ebenso einen starken Anstieg von 12,7 % verzeichnen. Grundsätzlich ist zu beachten, dass technische, chemische und biologische Verfahren patentiert werden können. Im Gegensatz hierzu ist ein derartiger Gebrauchsmusterschutz für Verfahren (Herstellungs- und Arbeitsverfahren) nicht vorgesehen.

Die Gebrauchsmusterstelle trug insgesamt 8.325 Gebrauchsmuster in das Register ein. Damit konnten 89,3 % (Vorjahr: 89,0 %) der im Jahr 2023 bearbeiteten Eintragungsverfahren für die Anmelderinnen und Anmelder erfolgreich abgeschlossen werden. Wegen einer Antragsrücknahme, einer Zurückweisung oder aus anderen Gründen wurden 996 Anmeldungen nicht eingetragen (2022: 1.083).

Nach Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr verlängerte sich die Schutzdauer für insgesamt 16.817 Gebrauchsmuster (Vorjahr: 17.632). Die Zahl der beispielsweise wegen des Ablaufs der längstmöglichen Schutzdauer oder mangels einer Verlängerung erloschenen Gebrauchsmuster stieg um 2,8 % auf 11.590.

Ende des Jahres 2023 waren beim DPMA 67.016 wirksame Gebrauchsmuster registriert (Vorjahr: 70.254).

Gebrauchsmusteranmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase (Gemäß WIPO IPC-Technologie Konkordanztabelle, verfügbar hier

Das Interesse an deutschen Gebrauchsmustern ist bei ausländischen Anmelderinnen und Anmeldern ungebrochen. Der Anteil der Anmeldungen aus dem Ausland stieg im Jahr 2023 abermals an: von 41,7 % (3.946 Anmeldungen) im Vorjahr auf 43,3 % (4.200 Anmeldungen). Die Zahl der PCT-Anmeldungen in der nationalen Phase war gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich rückläufig; ihre Zahl sank um 13,0 % auf 355. Aus dem Inland stammten 5.509 Gebrauchsmusteranmeldungen. Dies entspricht einem Anteil von 56,7 % an den Gesamtanmeldungen (Vorjahr: 58,3 %).

Der überwiegende Anteil der Auslandsanmeldungen stammt aus dem außereuropäischen Ausland und ist im Vergleich zum Vorjahr auf 3.238 erneut deutlich gestiegen (2022: 2.936). Den kleineren Anteil machen die Anmeldungen aus den europäischen Ländern (ohne Deutschland) aus. Diese sanken um 4,7 % auf insgesamt 962 im Beobachtungsjahr.

Wie bereits in den letzten Jahren liegt die Volksrepublik China mit 1.558 Anmeldungen (Vorjahr: 1.159) und einem Anteil von 16,0 % aller Anmeldungen an der Spitze. Durch Gebrauchsmuster lassen sich chinesische Firmen viele erdenklichen Ausgestaltungen eines Produkts schützen und können sich so große Freiräume bei zukünftigen Produktentwicklungen sichern. Mit einem Rückgang von 20,7 % folgt auf Platz zwei auch in diesem Jahr wieder Indien mit 511 Anmeldungen (5,3 %). Daran schließen sich die Vereinigten Staaten mit einem Anteil von 3,6 % an, und werden knapp gefolgt von Taiwan mit 343 Anmeldungen (3,5 %) auf Platz vier. Innerhalb Europas führen die Schweiz mit 182 Anmeldungen (1,9 %) und Österreich mit 174 Anmeldungen (1,8 %) die Liste an.

| Herkunftsländer | Anmeldungen | Anteil in % |

|---|---|---|

| Deutschland | 5.509 | 56,7 |

| China | 1.558 | 16,0 |

| Indien | 511 | 5,3 |

| Vereinigte Staaten | 352 | 3,6 |

| Taiwan | 343 | 3,5 |

| Schweiz | 182 | 1,9 |

| Österreich | 174 | 1,8 |

| Republik Korea | 134 | 1,4 |

| Italien | 121 | 1,2 |

| Japan | 89 | 0,9 |

| Sonstige | 736 | 7,6 |

| Insgesamt | 9.709 | 100 |

Auch 2023 nimmt im Vergleich der Bundesländer Nordrhein-Westfalen mit 1.468 Anmeldungen (26,6 % aller inländischen Anmeldungen) eindeutig den Spitzenplatz ein; Bayern und Baden-Württemberg folgen mit 1.254 Anmeldungen (22,8 %) beziehungsweise 1.003 Anmeldungen (18,2 %). Betrachtet man diese Daten im Verhältnis zur Einwohnerzahl eines Bundeslandes, so führen Baden-Württemberg und Bayern die Liste mit je neun Anmeldungen pro 100.000 Einwohnern an, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit acht Anmeldungen.

Die Karte zeigt die Gebrauchsmusteranmeldungen 2023 und die Anmeldungen pro 100.000 Einwohnern sowie die prozentuale Veränderung aufgeschlüsselt nach Bundesländern (Anmeldersitz).

Die Gebrauchsmusterabzweigung bietet flankierenden Schutz in der Zeit zwischen Patentanmeldung und Patenterteilung. Sie wird von vielen Patentanmelderinnen und -anmeldern als kostengünstige und rasch wirksame Maßnahme genutzt, um wirkungsvoll gegen eine Nachahmung ihrer Innovation vorgehen zu können. Mit Eintragung des abgezweigten Gebrauchsmusters genießt die Erfindung vollen Schutz, unabhängig vom Verlauf des Patentverfahrens. Bei einer Abzweigung kann der Anmeldetag der früheren Patentanmeldung auch für die abgezweigte (spätere) Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch genommen werden. Die Zahl der Abzweigungen ging im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig zurück, und der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Anmeldungen beträgt nun 9,9 % (2022: 10,4 %).

Ein wesentlicher Unterschied des Gebrauchsmusters zum Patent ist, dass ein Gebrauchsmuster lediglich registriert wird, aber keine Prüfung der Schutzvoraussetzungen durch das DPMA erfolgt. Dadurch ist es erheblich schneller und kostengünstiger zu erhalten, andererseits aber auch weniger rechtssicher. Eine spätere Löschung des eingetragenen Gebrauchsmusters ist jederzeit auf begründeten Antrag eines Dritten möglich. Um eine spätere Löschung des Gebrauchsmusters zu vermeiden, kann der Anmelder oder die Anmelderin aber frühzeitig einen Rechercheantrag beim DPMA stellen. Die Patentprüferinnen und -prüfer ermitteln dann den Stand der Technik, der für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstandes der Gebrauchsmusteranmeldung in Betracht zu ziehen ist.

Die Zahl der im vergangenen Jahr beim DPMA eingegangenen wirksamen Rechercheanträge sank geringfügig auf 1.186 (Vorjahr: 1.274). Dem standen 1.154 erledigte Recherchen gegenüber (Vorjahr: 1.423).

Das Löschungsverfahren ist ein effizientes Instrument, um die Schutzfähigkeit eines zunächst ungeprüften Gebrauchsmusters nachträglich zu klären. Die Zahl der Löschungsanträge ist gegenüber dem Vorjahr (72) wieder gestiegen; im Jahr 2023 sind 84 neue Löschungsanträge im DPMA eingegangen.

Ein Gebrauchsmuster kann nur auf Antrag gelöscht werden. Einen Löschungsantrag kann jeder stellen, ohne dass etwa ein Verletzungsstreit drohen oder ein wirtschaftliches Interesse bestehen muss. Mit der Antragstellung wird eine Gebühr von 300 Euro fällig. Der Antrag auf Löschung muss ausreichend begründet sein. Häufigster Löschungsgrund ist, dass der Gegenstand des Gebrauchsmusters nicht schutzfähig ist. Schutzfähig ist eine Erfindung, wenn sie gegenüber dem Stand der Technik neu ist und auf einem erfinderischen Schritt beruht. Wird mangelnde Schutzfähigkeit als Löschungsgrund angeführt, sollte der gegebenenfalls entgegenstehende Stand der Technik im Löschungsantrag benannt werden. Als Löschungsgrund kann auch angeführt werden, ob der Schutzgegenstand unzulässig erweitert wurde, eine widerrechtliche Entnahme vorliegt oder der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits auf Grund einer früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geschützt worden ist.

Das Löschungsverfahren ist ein zweiseitiges Verfahren. Beteiligt sind der Antragsteller auf der einen Seite und der Inhaber des streitigen Gebrauchsmusters als Antragsgegner auf der anderen Seite. Über den Löschungsantrag entscheidet die Gebrauchsmusterabteilung. Deren Spruchkörper besteht aus drei Personen: Eine Juristin oder ein Jurist führt den Vorsitz, die zwei technischen Beisitzer — fachlich zuständige Patentprüferinnen oder Patentprüfer — übernehmen die Berichterstattung. Wie im Zivilprozess hat in der Regel die unterlegene Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Eine Entscheidung über den Löschungsantrag wird zumeist aufgrund mündlicher Verhandlung getroffen. Die mündliche Verhandlung findet in den Räumlichkeiten des DPMA in München statt. Von der Möglichkeit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren haben die Verfahrensbeteiligten im Berichtsjahr so gut wie keinen Gebrauch gemacht. Gleiches gilt für die Möglichkeit, bei einem geeigneten Verfahren die (inländische) Teilnahme im Wege der Bild- und Tonübertragung zu beantragen.

Insgesamt konnten im Berichtsjahr 88 Verfahren abgeschlossen werden.

Vor 150 Jahren Melitta Bentz und die Neuerfindung des Kaffees

Große Geschichten beginnen manchmal mit kleinen Einfällen. 1908 wurde beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin ein Gebrauchsmuster angemeldet, das in mehrfacher Hinsicht bedeutsam ist: Zum einen gehörte die Anmelderin zu den ersten Frauen, die ihre eigenen Erfindungen schützen ließen. Zum anderen war diese Erfindung so erfolgreich, dass sie bis heute praktisch in keinem Haushalt fehlt und ein Unternehmen begründete, das auch über ein Jahrhundert später noch floriert.

Melitta und Hugo Bentz

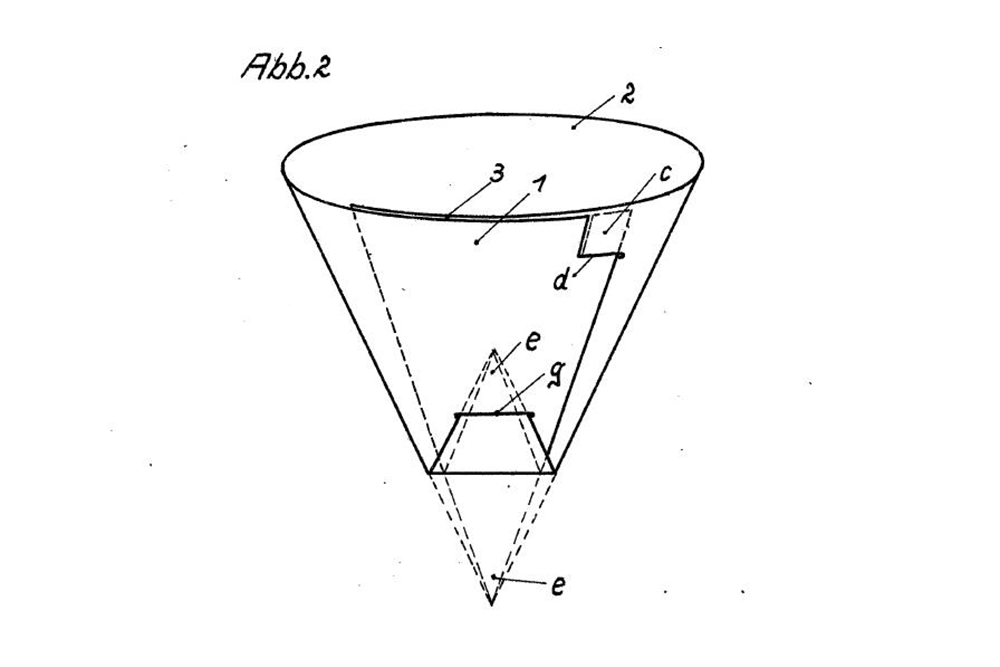

Urfilter von 1908

Weiterentwickelter Filter von 1910

Melitta Kaffeefilter: Zeichnung aus der Patentschrift DE 653796A (1937)

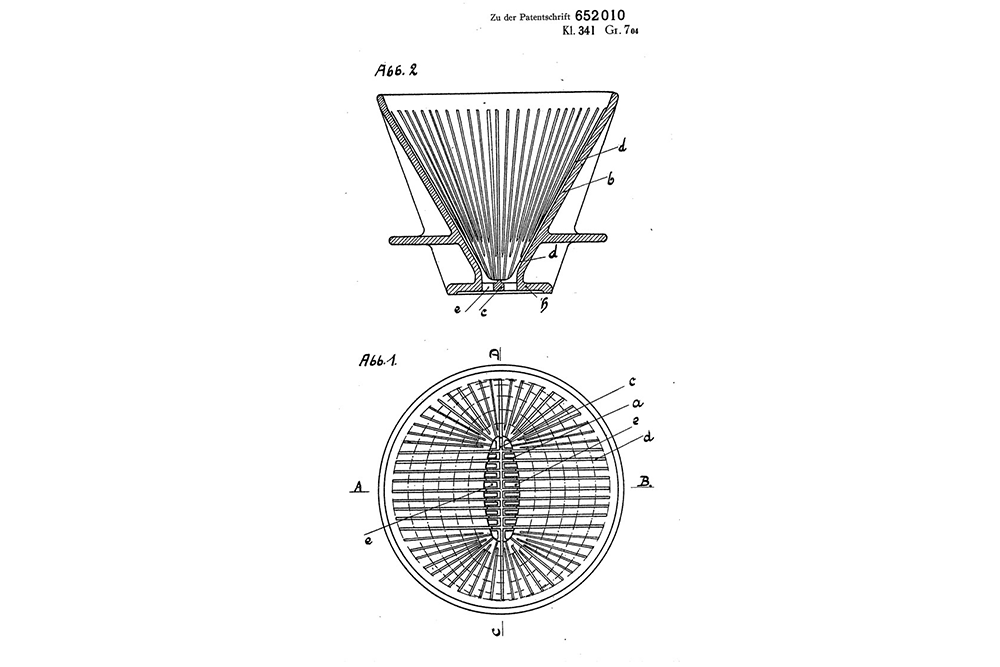

Filter in seiner bis heute maßgeblichen Form laut DE652010 von 1936

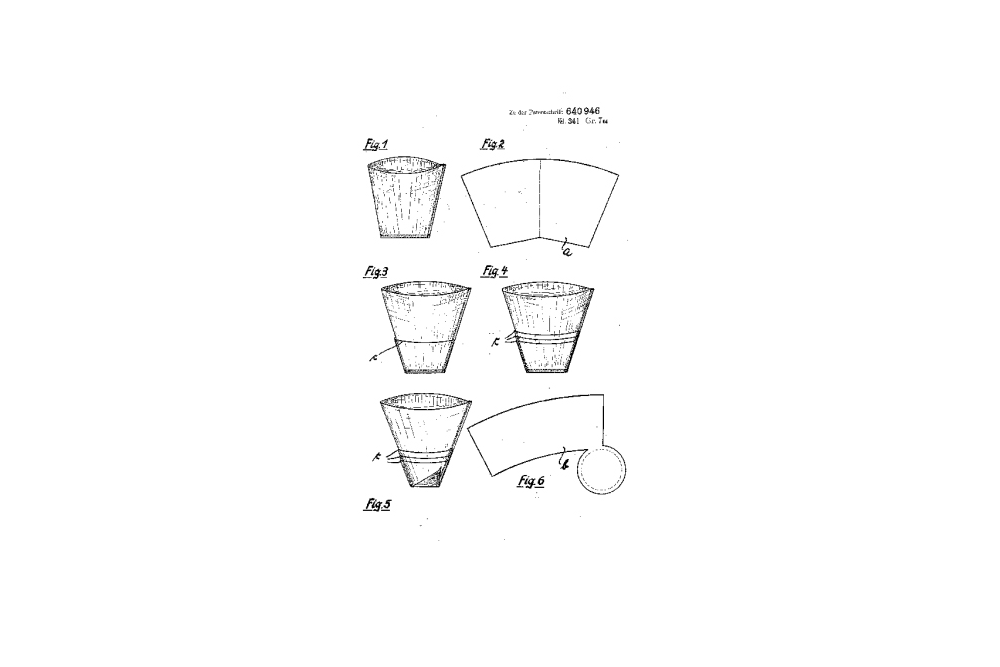

Filterpapier laut Patentschrift DE640946 von 1935

Melitta Bentz

Melitta, 1142721-DE

Amalie Auguste Melitta Liebscher wurde vor 150 Jahren, am 31. Januar 1873, in Dresden als Tochter eines Buchhändlers geboren. Sie heiratete den Kaufmann Emil Hugo Bentz und bekam mit ihm zwei Söhne, Willy und Horst. Wie jede Hausfrau suchte Melitta Bentz ständig neue Lösungen für die diversen Herausforderungen des Alltags. Das ist in einem Unternehmen im Prinzip nicht anders — und Melittas Haushalt sollte schon sehr bald ein Unternehmen sein.

Genial einfach — einfach genial

Melitta Bentz suchte neue Wege, besseren Kaffee zu brauen. Bis dahin wurde das Getränk meist gebrüht, indem man heißes Wasser auf gemahlene Kaffeebohnen goss und wartete, bis sich das Pulver am Boden der Kanne einigermaßen abgesetzt hatte (deswegen haben Kaffeekannen — im Gegensatz zu Teekannen, in denen die Blätter oben schwimmen — die Tülle oben). Alternativ konnte man das Gemisch auch absieben. Aber das ergab selten einen sauberen Kaffee, denn die Löcher im Sieb waren meist entweder zu klein und verstopften oder aber zu groß und der Satz schwamm doch wieder größtenteils in der Tasse. Oft war der Kaffee nach dieser Prozedur nur noch lauwarm. Und der Kaffeesatz verursachte einen unangenehmen Nachgeschmack.

Melitta Bentz experimentierte in ihrer Küche mit einem grob durchlöcherten Messingbecher als Sieb. Dann hatte sie die Idee, zusätzlich einen Filter in den Becher einzulegen und suchte nach einem geeigneten Material. Fündig wurde sie im Schulheft ihres Sohnes: Sie nahm ein Blatt Löschpapier, schnitt es zu und legte es in den Becher. Diese ebenso einfache wie geniale Idee bedeutete eine Revolution in der Kaffeezubereitung und war die Geburtsstunde eines bis heute erfolgreichen Unternehmens.

Melitta Bentz tüftelte weiter an der Optimierung ihrer Erfindung und meldete sie am 20. Juni 1908 beim Kaiserlichen Patentamt als Gebrauchsmuster an: „Kaffeefilter mit auf der Unterseite gewölbtem und mit Vertiefung versehenem Boden sowie mit schräg gerichteten Durchflusslöchern“. Das gewerbliche Schutzrecht wurde mit Registrierung vom 8. Juli 1908 auf Seite 1.145 der Patentblätter des Kaiserlichen Patentamts zu Berlin eingetragen (diese und andere Gebrauchsmusterschriften von Melitta gingen leider im Zweiten Weltkrieg verloren).

Ein Familienbetrieb entsteht

Bentz erkannte früh das kommerzielle Potenzial ihrer Erfindung und unternahm erste Schritte zur Vermarktung des neuen Filters. Mit ihrem Mann, der seinen Job bald zugunsten der gemeinsamen Geschäftsidee an den Nagel hängte, gründete sie ein Unternehmen. Schon am 15. Dezember 1908 folgte die Eintragung der neuen Firma ins Handelsregister. Sitz dieses „Kaufmännischen Agentur- und Komissionsgeschäftes“ mit dem Titel „M. Bentz, Marschallstraße 31“ sowie einem eingetragenen Startkapital von 72 Reichspfennigen war zunächst ein Zimmer in der Dresdner Wohnung der Familie Bentz.

Die ersten 50 Filterkörper ließ Melitta in einer Metallwarenfabrik in Westfalen fertigen, das erste Filterpapier lieferte eine Papierfabrik in Sachsen. Das Ehepaar erwies sich auch bei der Vermarktung als höchst erfinderisch. Zunächst begann Hugo Bentz, die örtlichen Geschäfte abzuklappern und die Erfindung vorzustellen. Dann führte er den Filter in den Schaufenstern der Läden vor. So etwas hatte es bis dahin nicht gegeben, das sorgte für Aufsehen. Später übernahmen eigens engagierte „Vorführdamen“ diese Aufgabe. Melitta erfand derweil praktisch den Strukturvertrieb und demonstrierte ihren Filter bei privaten Kaffeekränzchen — ein Verkaufsmodell, das bis heute von manchen Unternehmen erfolgreich gepflegt wird.

Auch die beiden Söhne wurden in dem jungen Familienunternehmen eingesetzt — sie lieferten die Ware per Bollerwagen an die ersten Kunden aus. 1909 wurden die Filter auf der Leipziger Messe vorgestellt und mit über 1.200 verkauften Exemplaren ein großer Erfolg. 1910 erhielt der „Filtrierapparat" auf der internationalen Hygieneausstellung in Dresden Medaillen.

Das Ehepaar baute seine kleine Firma kontinuierlich aus und schützte sie durch Marken: Melitta und Hugo Bentz ließen 1911 die Wortmarke „Melitta“ für „Kaffeefilter“ (Az. 156 696/21, angemeldet 13. 09. 1911) und 1913 eine gleichlautende Wortmarke für „Haus- und Küchengeräte, Filtrierpapier, Koch- und Heizapparate“ (Az. 180 819/07, angemeldet 27. 03. 1913) eintragen. Beide sind noch heute gültig.

Firmenchefin in schweren Zeiten

Der Erste Weltkrieg warf Melitta aber sehr zurück: Der Kaffeeimport kam zum Erliegen, Papier wurde knapp, Melittas Mann und Sohn mussten an die Front. Quasi im Alleingang brachte sie das kleine Unternehmen durch die Kriegsjahre und die unruhige Zeit danach. 1923 wurde ihr ältester Sohn Willy Mitinhaber und beflügelte den Vertrieb. Der Aufschwung der Firma, die nun „Bentz & Sohn OHG“ hieß, begann.

Zum Schutz vor Nachahmern führte Melitta 1925 die heute noch übliche rot-grüne Farbkombination für ihre Filterpapierpackungen ein und schützte sie markenrechtlich. 1929 wurde der Raum in Dresden zu knapp; das Unternehmen übersiedelte nach Minden in Westfalen, wo es bis heute sitzt. Es wurde 1932 in „Melitta-Werke AG“ umbenannt.

Der Filter erhält seine bis heute gültige Form

Zwischen 1932 und 1937 entwickelte das Unternehmen der Familie Bentz den Metall-Rundfilter zum Schnellfilter aus Porzellan weiter. Dazu wurde anfangs planes Filterpapier benutzt, das durch einen Aluminium-Eindrücker in die richtige Form kam. 1936 erhielt der Porzellan-Filter eine neue Form: Der Boden war fortan oval und lief konisch zu, wie aus der Patentschrift DE 652010 ersichtlich. Dazu entwickelte die Firma passende Filtertüten, die sich der Form des Filtergefäßes besser anpassten, da das Filterpapier auf den Rippen der Innenwandung auflag. Diese Form des Filters und der Filtertüten behielt das Unternehmen praktisch bis heute bei. Die Filtertüte wurde unter der Nummer DE 640946 patentiert.

Mit der Zeit entwickelte sich aus dem Familienunternehmen eine sehr erfolgreiche und entwicklungsfreudige Unternehmensgruppe, die weltweit hunderte von Patenten anmeldete. Melitta brachte beispielsweise 1962 als erster Anbieter gemahlenen Kaffee in einer Vakuumverpackung auf den deutschen Markt und präsentierte eine der ersten elektrischen Kaffeemaschinen (1965).

Melitta Bentz starb am 29. Juni 1950 in Holzhausen bei Minden. Das Unternehmen, das von ihr einst im Wohnzimmer mit ein paar Pfennigen Kapital gegründet wurde, produziert heute jeden Tag rund 50 Millionen Kaffeefilter. Denn trotz Pads und Kapseln erfreut sich der klassische Filterkaffee weiterhin größter Beliebtheit (Melitta bedient heute aber auch die Freunde von Vollautomaten und Pads). Der Konzern, der mittlerweile mehrere Dutzend Firmen und Tausende Mitarbeiter umfasst, wird derzeit in der vierten Generation von Melitta Bentz´ Familie geführt.