Inhalt

Bier

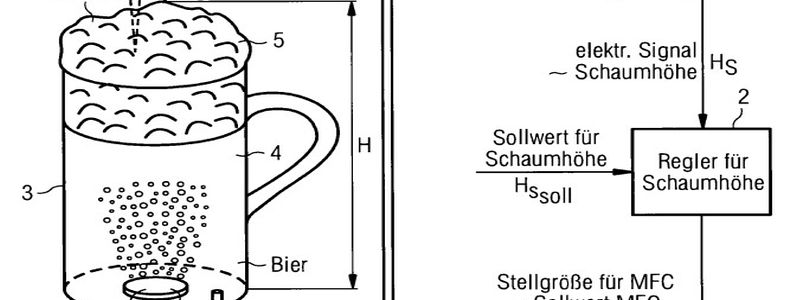

DE102010030284B4

Bierernst betrachtet: Gerstensaft und Schutzrechte

Alle Jahre wieder geht es rund auf der Münchner Theresienwiese: Das Oktoberfest, auch Wies´n genannt (oder - sehr despektierlich - "Die Inter-Suff") findet statt. Endlich wieder „O´zapft is!“, volle Zelte, Hendl, Fahrgeschäfte! Und natürlich sehr, sehr viel Bier. Werfen wir hier einen Blick auf die Schutzrechte rund um ein uraltes Kulturgut, das ständig weiterentwickelt wird.

Teilnehmen dürfen am Oktoberfest nur die Brauereien aus München. Brauereien legen im allgemeinen sehr viel Wert auf ihre Traditionen, aber es steckt modernste Technik hinter einem der ältesten Getränke der Menschheit.

Denn obwohl bereits die alten Sumerer und Ägypter Bier brauten, obwohl schon die Kelten verschiedene Sorten kannten und obwohl das Bayerische Reinheitsgebot über 500 Jahre alt ist – immer noch wird fleißig daran gearbeitet, die Bierherstellung zu verbessern.

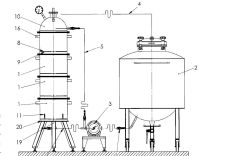

Das älteste Braurezept ist sage und schreibe rund 5000 Jahre alt, aber der Herstellungsprozess wird technisch ständig optimiert. Das zeigt nicht zuletzt die Zahl von Patentanmeldungen rund um den Brauprozess, die beim DPMA eingehen. Zu den neueren Anmeldungen gehört beispielsweise ![]() DE102021118440A1 (1,97 MB), das die Fermentation optimieren soll, oder

DE102021118440A1 (1,97 MB), das die Fermentation optimieren soll, oder ![]() WO002020109142A1 (1,17 MB), das eine Erhöhung der Auslaugwirkung der Maische erzielen will.

WO002020109142A1 (1,17 MB), das eine Erhöhung der Auslaugwirkung der Maische erzielen will.

Immer weniger "echtes" Bier

Der Bierabsatz in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 6,3 % auf rund 3,9 Milliarden Liter gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, fiel der Bierabsatz damit erstmals unter 4 Milliarden Liter. Vergleichbar hohe Absatzrückgänge hatten die deutschen Brauereien und Bierlager bisher nur zu Beginn der Corona-Pandemie zu verzeichnen.

Dagegen boomt das Alkoholfreie immer weiter: 2024 wurden hierzulande knapp 579 Millionen Liter alkoholfreies Bier produziert. Damit hat sich die Produktionsmenge in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt (+96,1 %). 2014 hatte sie noch bei gut 295 Millionen Litern gelegen, 2021 bei rund 411 Millionen Litern.

An der geschmacklicher Optimierung des Alkoholfreien wird weiterhin emsig getüftelt, beispielsweise mit dem "Verfahren zur Herstellung eines alkoholreduzierten oder alkoholfreien Bieres" ( ![]() DE102019007067A1).

DE102019007067A1).

Weitere Trends sind immer noch die Mischgetränke und neuerdings auch glutenfreie Biere (siehe etwa ![]() EP04302612B1 (2,35 MB)). Besonders gespannt darf man aber sein, ob die Anmeldung "Katerfreies Bier" (

EP04302612B1 (2,35 MB)). Besonders gespannt darf man aber sein, ob die Anmeldung "Katerfreies Bier" ( ![]() DE102022002236A1) hält, was sie verspricht...!

DE102022002236A1) hält, was sie verspricht...!

Bayern, des samma mia

Langfristig betrachtet geht der Bierabsatz in Deutschland seit Jahren kontinuierlich zurück. Auch der Export von Bier war zuletzt leicht rückläufig. Dabei exportieren besonders die Bayern viel von ihrem "flüssigen Brot": Fast ein Viertel der bayerischen Bierproduktion geht ins Ausland.

„Bayerisches Bier“ (312012000102.4) ist übrigens ebenso wie das "Münchener Bier" (302009000100.5) beim DPMA als geografische Herkunftsangabe geschützt und kann daher ähnlich wie Parma-Schinken oder Champagner als regionale Spezialität vermarktet werden.

Wer verträgt am meisten?

Die Schätzzahlen schwanken, aber Deutschland liegt mit 80-90 Litern Bier pro Kopf und Jahr im internationalen Vergleich immer noch weit vorne. Spitzenreiter sind aber seit Jahrzehnten die Tschechen: Obwohl auch dort der Konsum rückläufig ist, lagen sie mit durchschnittlichen 135 Litern Bier pro Kopf 2021 weltweit weiter klar an der Spitze. Auf Platz zwei liegt Österreich. Unter den "Top 10" rangieren nur europäische Länder.

An der Spitze liegt Deutschland - und besonders Bayern - aber in Punkto Vielfalt: Es soll rund 6000 verschiedene deutsche Biersorten geben – Tendenz stark steigend. Das bedeutet, man könnte 16 Jahre lang jeden Tag ein anderes deutsches Bier probieren. Sucht man in DPMAregister nach allen Marken aus dem Bereich „Bier“, erhält man über 80.000 Treffer! Viele Biermarken sind erloschen (etwa das „Münchner Schlossbräu“), aber es kommen auch ständig neue hinzu. Beispiele sind etwa die DE-Marken 3020221087405 oder 3020222166198.

Über 1500 Brauereien in Deutschland!

Die Folgen der Covid-Pandemie machten besonders den kleinen Brauereien schwer zu schaffen; nicht wenige mussten schließen. 2021 gab es in Deutschland 1512 Brauereien. Der größte Teil davon, nämlich 631, war in Bayern ansässig. 2024 waren es insgesamt leider nur noch 1459...

Neben dem Internationalen Tag des Bieres, der seit 2008 jeden ersten Freitag im August weltweit gefeiert wird, gibt es auch einen ![]() Tag des deutschen Bieres. Er wird am 23. April begossen, um an den Erlass der "Bayerischen Landesordnung" von 1516 zu erinnern, die festlegte, was in München schon seit 1447 galt: dass nur Hopfen, Gerste und Wasser ins Bier gehören – die Geburt des Reinheitsgebots. Prost!

Tag des deutschen Bieres. Er wird am 23. April begossen, um an den Erlass der "Bayerischen Landesordnung" von 1516 zu erinnern, die festlegte, was in München schon seit 1447 galt: dass nur Hopfen, Gerste und Wasser ins Bier gehören – die Geburt des Reinheitsgebots. Prost!

1842: Das erste „Pils“ wird gebraut

Am 5. Oktober 1842 wurde der erste Biersud nach einer Methode hergestellt, die seither als Pilsner Brauart weltberühmt ist. Joseph Groll, ein Braumeister aus dem niederbayerischen Vilshofen, war nach Pilsen gerufen worden, weil die Bürger der Stadt mit ihrem Bier unzufrieden waren. Es heißt sogar, sie hätten aus Protest einige Fässer auf dem Marktplatz ausgeschüttet. Ein ungeheurer Vorgang – noch dazu im bierseligen Böhmen!

Man hatte bis dahin in Pilsen traditionell obergärig gebraut. Im benachbarten Bayern war dagegen untergäriges Bier schwer im Kommen, das länger haltbar war, aber auch nur bei kalten Temperaturen gebraut werden konnte. Joseph Groll hatte schon von seinem Vater die untergärige Brauweise gelernt. Man musste dazu in der Lage sein, die Gärbottiche dauerhaft auf 4 bis 9 Grad abzukühlen. Das gelang durch Eis, das man im Winter abbaute und in tiefen Kellern oder Höhlen einlagerte, die dann selbst im Sommer kalt blieben.

Vor Groll soll Pilsner Bier dunkel und trüb (und offenbar nicht sehr lecker) gewesen sein. Sein neuer Sud hingegen war klar und hell, ja goldgelb dank des nur leicht und schonend gedarrten Malzes, außerdem schön herb und haltbar wegen der starken Hopfung. Nach einem Monat Lagerung wurde das Bier, das Groll „Urquell“ nannte, erstmals in drei Gasthöfen in Pilsen ausgeschenkt. Die Gäste waren begeistert. Damit begann der Welterfolg des „Pils“, des untergärigen Bieres nach Grolls bayerischer Brauweise, die erst viel später „Pilsner Brauart“ genannt wurde.

Übrigens wurde Grolls Vertrag trotz des Erfolges nach drei Jahren nicht verlängert. Er kehrte nach Vilshofen zurück, wo er 1887 starb. Pilsen holte sich aber noch jahrzehntelang seine Brauer stets aus Bayern. Heute gehört das „Pilsner Urquell / Plzeňský Prazdroj“, das in mehr als 50 Ländern erhältlich sein soll, einem japanischen Unternehmen.

Bilder: DEPATISnet, DPMAregister, unbekannter Fotograf / Public domain via Wikimedia Commons, www.bayern.de

Stand: 15.01.2026

Wir schützen nicht nur Innovationen.

Soziale Medien