Inhalt

Casanova

„Casanova“-Wortmarke IR 969002 für Pflanzengattung "Anthurium". Dazu gehört die "Große Flamingoblume" mit ihrem markanten Blütenstand.

Verführer und Marke

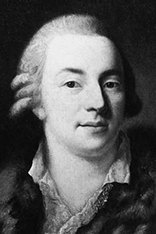

Giacomo Girolamo Casanova, geboren am 2. April 1725 in Venedig, ist heute in erster Linie als Frauenheld berühmt-berüchtigt. Er ist Synonym für den erfolgreichen Verführer. Daher würde der geschäftstüchtige Abenteurer sich heute wohl seinen Namen als Marke schützen lassen - wie so viele andere es tun, die von seinem Ruf profitieren wollen. Zu Lebzeiten trugen seine Frauengeschichten aber höchstens am Rande zu seiner Bekanntheit bei. Der äußerst vielseitige Casanova verstand es schlicht meisterhaft, immer wieder von sich reden zu machen.

Mitunter liest man, Casanova sei der Erste gewesen, der gewissermaßen berühmt war für sein Berühmtsein. Tatsächlich war es aber ein Gefängnisausbruch, der ihn 1756 schlagartig in ganz Europa bekannt machte: seine spektakuläre Flucht aus den Bleikammern des Dogenpalastes in Venedig (14 Monate hatte er dort wegen „Schmähversen gegen die heilige Religion“ geschmort). Diesen Husarenstreich wollte sich Europas High Society vom ihm persönlich schildern lassen; er öffnete ihm alle Türen.

Tatsächlich verkehrte Casanova mit einigen der bekanntesten und einflussreichsten Persönlichkeiten seiner Zeit, begegnete gekrönten Häuptern, Päpsten, Künstlern, Philosophen. Ein fulminanter sozialer Aufstieg für einen Emporkömmling aus ärmlichen Verhältnissen!

Allround-Abenteurer

Casanova war ein Mann mit zahlreichen Talenten. Verführungskunst war wohl sein größtes. Und damit sind nicht nur seine amourösen Eroberungen gemeint. Er konnte die Menschen überzeugen – je nach Bedarf und Anlass etwa von seinen Geschäftsideen, seinen geistigen Fähigkeiten, seinem Fachwissen, seinen guten Karten oder sogar von seinen magischen Kräften.

Kaum ein Feld, auf dem er sich nicht betätigte: Casanova war promovierter Jurist, hatte aber auch die niederen Priesterweihen empfangen, ehe er seinen sehr weltlichen Lebensweg einschlug. Er war Orchestergeiger, Kaufmann, Spekulant, Offizier, Freimaurer, Mathematiker, Alchemist, Schriftsteller, Theaterleiter, Übersetzer, Historiker, Diplomat, Spitzel und Philosoph. Sogar als Bergbau-Experte erwarb er sich einmal schnelles Geld.

Vor allem aber war er ein Spieler im wahrsten Sinne des Wortes. Er gewann und verlor Unsummen am Spieltisch, zockte und spekulierte, war in Duelle und Schlägereien verwickelt, stürzte sich Hals über Kopf in waghalsige Geschäfte und Liebschaften und scherte sich wenig um gebrochene Herzen oder zerstörte Existenzen, die er auf seinem Weg hinterließ. Alles war ihm, dem Sohn eines Schauspielerpaares, Bühne; das Leben ein Spiel, eine große Komödie (zumindest, bis das Alter ihn etwas läuterte).

In ganz Europa aktiv

Kaum einer war seinerzeit so weltgewandt und weit herumgekommen wie er. In ganz Europa finden sich seine Spuren (und die Kinder seiner Affären…). Von Korfu bis Konstantinopel, von Madrid bis Moskau, von London bis Livorno – Casanova war fast überall, und das meist mehrfach.

In München etwa (es gibt übrigens die Wortmarke „Casanova di Bavaria“, 3020162164984) verspielte er bei seinem zweiten Aufenthalt 1761 ein riesiges Vermögen. Außerdem fing er sich eine Geschlechtskrankheit ein, die ihn heftig aufs Krankenlager warf (das passierte ihm – wenig überraschend – durchaus öfter). Er flüchtete nach Augsburg, wo er sich monatelang gesund pflegen ließ (und zum Dank die Damen des Hauses vernaschte).

Charmeur und Trickbetrüger

Mehrfach musste er einen Ort Hals über Kopf verlassen. Etwa als Ludwig XV. ihn höchstpersönlich aus Paris verwies, nachdem eine seiner dreistesten Trickbetrügereien aufgeflogen war. Casanova hatte eine ältliche Dame, die hoch gebildete, gleichwohl zu Alchemie und Okkultismus neigende Marquise d ´Urfé, kräftig übers Ohr gehauen. Sie war überzeugt, er sei ein Magier und könne ihre Seele in den Leib eines männlichen Kindes transferieren, wodurch ihr die Geisterwelt endlich vollständig erschlossen würde. „Als ich ging, nahm ich ihre Seele, ihr Herz, ihren Geist, und was ihr noch an gesundem Menschenverstand geblieben war, mit mir“, erinnerte sich Casanova später.

Casanova, der sich hochstaplerisch gerne „Chevalier de Seingalt“ nannte, steht so in einer Reihe mit den legendären Schwindlern seiner Epoche wie dem „Grafen von St. Germain“ oder Cagliostro (denen er jeweils auch persönlich begegnete).

Erst seine Memoiren machen Casanova zum sprichwörtlichen Verführer

Trotz aller Abenteuer wäre der Glücksritter heute wohl längst vergessen, hätte er nicht im „Ruhestand“ als grantelnder alter Bibliothekar auf Schloss Dux (Duchcov) in Böhmen seine Lebenserinnerungen aufgeschrieben. Seine „Historie de ma vie“ gilt heute als Weltliteratur, als kulturhistorische Quelle ersten Ranges; das Manuskript ist als eines der teuersten der Welt im Besitz der Republik Frankreich. Es erschien erst Jahrzehnte nach seinem Tod im Druck. Berühmt machten es die „deftigen“ Stellen, die zahlreichen, teils recht detailliert geschilderten Frauengeschichten. Je nach Ausgabe und Zielgruppe wurden im Lektorat entweder diese pikanten Episoden zusammengestrichen – oder eben alles andere…

116 „Eroberungen“ erwähnt Casanova in seinen Erinnerungen (die immerhin rund 40 Jahre umfassen). Die „Dunkelziffer“ an namentlich nicht genannten Sexualpartnerinnen (Prostituierte, Mitarbeiterinnen, Bedienstete usw.) dürfte vermutlich noch deutlich höher sein. Der Ton seiner Erinnerungen ist zwar an sich eher zurückhaltend, aber gelegentlich kann sich der gealterte Autor doch nicht verkneifen, mit der Dauer (bis zu zwölf Stunden!) und weiteren Eckdaten des intimen Beisammenseins zu protzen.

Weiser Wüstling

Seine Selbsteinschätzung: „Ich war niemals ein Verführer von Beruf, denn wenn ich verführte, wusste ich gar nichts davon, sondern war selber verführt“. Seine „Verliebtheit“, wie er es nannte, war ihm stets Rechtfertigung für falsche Versprechungen, skrupellose Manipulationen oder schamlose Ausnutzung des Moments (nur Gewaltanwendung lehnte er ab). An anderer Stelle charakterisierte er sich durchaus einsichtig als „Wüstling“ – aber mit dem Zusatz: Kluge Frauen wüssten bei Typen wie ihm doch ganz genau, worauf sie sich einließen…

Man darf aber nicht vergessen: Casanova war ein Kind seiner Zeit, einer enorm sinnesfreudigen Epoche. In den Jahrzehnten vor der Französischen Revolution herrschte vor allem in den „besseren“ Kreisen eine extrem libertinäre Haltung in Bezug auf körperliche Freuden – im Rokoko ließ man es gerne krachen. Die Liebe galt vielen als galantes Spiel, als Zeitvertreib; Seitensprünge sah man als elegante gesellschaftliche Vergnügung (Casanova: „Der Franzose ist eifersüchtig auf seine Geliebte, niemals auf seine Frau!“).

Casanova-Marken: Luxus und Laster

Da es die amourösen Abenteuer waren, die Casanovas Namen berühmt und unsterblich gemacht haben, ist nicht verwunderlich, dass es zahlreiche Marken für „lasterhafte“ Genüsse gibt, die an dieses Image anknüpfen.

Casanova-Wortmarken (gelöscht oder noch gültig) gibt es beispielsweise für Genussmittel wie Tabak (1090360), Eis (1186677), Wein (1169797), Spielkarten (2017665), Süßigkeiten (397382332) oder Rauchwaren (EM 007250798). Aber auch für Bekleidung (602127), Lebensmittel (IR 431901) oder Badezimmer-Armaturen (1172769). Und natürlich für Massagegeräte (399074724) oder Bordelle (3020100565551). Auch ein Versandhaus für erotisches Spielzeug hat sich Casanova-Wortmarken gesichert (305713167, EM 006722144). Nicht zu vergessen die Pralinen-Wortmarke „Casanova Liebesbissen“ (303072997)!

Casanova-Marken (Auswahl)

Legendärer Liebhaber als Lotteriebetreiber

Casanova, der Spieler, feierte einen seiner größten geschäftlichen Erfolge, als er 1757 den französischen Hof überredete, eine staatliche Lotterie unter seiner Leitung einzurichten (5 aus 90 Zahlen). Wie erwartet, fuhren Casanova und seine Auftraggeber beträchtliche Gewinne ein: „Die Lotterie", schrieb Casanova später, „ist sehr gewinnbringend für die Regierungen, die in aller Bequemlichkeit die Habsucht oder Begehrlichkeit des Publikums ausbeuten.“ Bis heute verdienen die Staaten sehr gut an ihren Lotterien, daher wird auch weiter an der Optimierung getüftelt – siehe etwa „Verfahren zum Betreiben eines Lotterie Roulette Systems“ ( ![]() DE102005031274A1), „Lotterie- oder Kassenterminal“ (

DE102005031274A1), „Lotterie- oder Kassenterminal“ ( ![]() DE102018009011A1 (1,1 MB)) oder „Lotterie-Spielgemeinschaftssystem“ (

DE102018009011A1 (1,1 MB)) oder „Lotterie-Spielgemeinschaftssystem“ ( ![]() DE202013012274U1).

DE202013012274U1).

Neben dem Lotteriegeschäft spuken zahlreiche weitere Projektideen durch Casanovas Erinnerungen, unter anderem die Gründung einer Tabakfabrik in Madrid, einer Seifenmanufaktur in Warschau oder einer Seidenraupenzucht in Russland, außerdem ein Käse-Lexikon oder ein Kanal vom Mittelmeer zum Atlantik.

Der alte Don Juan

Es klingt wie eine nette Schlusspointe, dass der alte Casanova 1787 in Prag mit Mozart und dessen Librettisten Lorenzo da Ponte zusammentraf, als diese die Uraufführung des „Don Giovanni“ vorbereiteten. Die Figur des „Don Juan“ hat so viele Gemeinsamkeiten mit Casanova, dass sie glatt von ihm inspiriert hätte sein können. Tatsächlich soll Casanova einige Entwürfe zum Libretto der Oper beigesteuert haben (aber sie fanden wohl keine Verwendung).

Anders als der Frauenheld in Mozarts Oper fand Casanova ein unspektakuläres Ende: Mit Bitterkeit protokollierte er in seinen Erinnerungen (die nach dem Jahr 1774 abbrechen) auch den Schwund seiner körperlichen Fähigkeiten und Attraktivität mit zunehmendem Alter. Als Philosoph und Gelehrter wäre er gerne in Erinnerung geblieben – stattdessen ging er als legendärer Verführer und Repräsentant einer bewegten, sinnesfreudigen Epoche in die Geschichte ein. Giacomo Casanova starb am 4. Juni 1798 auf Schloss Dux.

Text: Dr. Jan Björn Potthast; Bilder: Perrault, Guide complet du canotage, CC 0 via Wikimedia Commons, Public domain via Wikimedia Commons, DPMAregister, Public domain via Wikimedia Commons

Stand: 18.12.2025

Wir schützen nicht nur Innovationen.

Soziale Medien